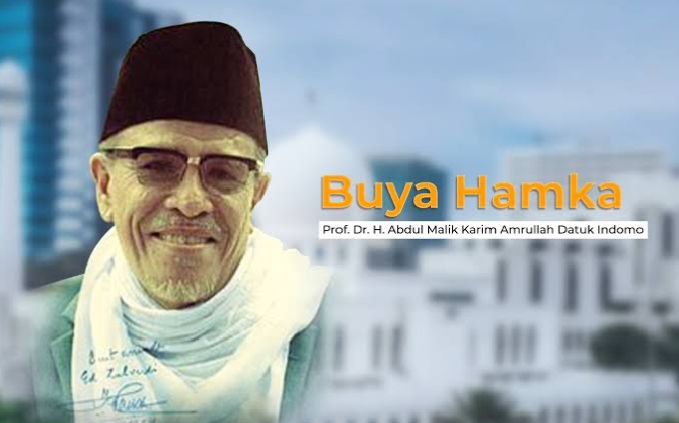

AKTAMEDIA, Pekanbaru – 11 Juli 2025 — Di tengah pusaran politik dan retorika kemerdekaan, muncul sosok ulama besar yang memperjuangkan bangsa melalui pena, dakwah, dan pemikiran—Buya Hamka, lahir sebagai Abdul Malik Karim Amrullah pada 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat . Ia bukan sekadar tokoh agama, tetapi juga sastrawan dan intelektual yang memadukan nilai agama Islam dengan semangat nasionalisme. Lewat aksi nyata di lapangan perjuangan, organisasi Islam, dan politik praktis, Buya Hamka bergerak tanpa kompromi untuk berdiri di samping perempuan, buruh, serta rakyat kecil.

—

1. Masa Muda dan Jejak Pendidikan

Hamka tumbuh dalam keluarga ulama pembaharu—ayahnya, Abdul Karim Amrullah (“Haji Rasul”), merupakan pionir gerakan modernisasi Islam di Minangkabau . Sejak kecil ia belajar di Sumatra Thawalib dan sekolah Muhammadiyah, serta merantau ke Yogyakarta pada usia 16 tahun untuk berguru kepada tokoh-tokoh besar seperti H.O.S. Tjokroaminoto dan Ki Bagus Hadikusumo .

Setelah sempat mengalami penolakan di Muhammadiyah karena kekurangan ijazah dan bahasa Arab, ia memutuskan ke Mekkah pada 1927 untuk memperkuat kemampuan bahasanya dan mempelajari tafsir, fikih, serta sastra Arab; bekerja juga sebagai koresponden Pelita Andalas selama di sana.

2. Karier Jurnalistik, Keagamaan, Sastra

Usai pulang dari ibadah haji, Hamka aktif menulis untuk surat kabar Islam seperti Seruan Islam, Suara Muhammadiyah, serta Pelita Andalas di Medan . Ia menjadi redaktur majalah Pedoman Masyarakat dan menulis novel-novel terkenal seperti Di Bawah Lindungan Ka’bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijck yang diterbitkan Balai Pustaka pada 1938—termasuk teks sastra yang menyuarakan nilai agama, cinta, dan nasionalisme .

Selain menulis fiksi, Hamka menulis tafsir Quran berjudul Tafsir Al‑Azhar, serta puluhan buku pemikiran Islam, sejarah, dan etika, menjadikannya salah satu intelektual Muslim yang produktif dan berpengaruh.

3. Keterlibatan Politik dan Perlawanan terhadap Penjajah

Sejak muda, Hamka bergabung dengan Sarekat Islam di Padang Panjang (1925), lalu aktif di Muhammadiyah dan akhirnya ke politik praktis melalui Partai Masyumi. Ia melihat Masyumi sebagai arena perjuangan Islam yang berorientasi kebangsaan, menolak penjajahan dan memperjuangkan hak-hak rakyat .

Ia menentang keras kebijakan kolonial seperti Ordonansi Sekolah Liar dan Ordonansi Guru yang mengekang pendidikan Islam, sehingga Belanda memenjarakannya di Bukittinggi pada Januari 1941, lalu mengasingkannya ke Sukabumi pada Agustus 1941 karena dianggap berbahaya bagi stabilitas penjajahan .

Saat revolusi fisik berlangsung (1945–1949), Buya Hamka ikut bergerilya di Sumatera Barat bersama Barisan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK), serta menggalang persatuan rakyat melawan Belanda yang kembali datang.

4. Kontribusi Melalui Politik Parlementer

Pasca kemerdekaan, Hamka masuk ranah politik formal sebagai anggota Konstituante mewakili Masyumi pada Pemilu 1955. Ia aktif memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, serta menjadi suara menolak totalitarianisme konsep Demokrasi Terpimpin Soekarno dan komunisme .

Setelah Masyumi dibubarkan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Hamka tetap kritis melalui jurnalistik—menerbitkan majalah Panji Masyarakat yang kemudian dibredel karena menurunkan tulisan krisis demokrasi oleh Hatta.

5. Dakwah, Budaya, dan Masa Lanjut

Mengundurkan diri dari politik praktis, Hamka mendedikasikan dirinya pada dakwah dan budaya. Ia menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama (1975), aktif di Muhammadiyah hingga akhir hayat, membina majalah Gema Islam, serta mendirikan Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI) untuk melawan propaganda budaya komunis dan Lekra di era Orde Lama .

Ia menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar (Mesir) dan Universitas Nasional Malaysia, serta diangkat sebagai Guru Besar di Universitas Moestopo Jakarta; namanya diabadikan sebagai Universitas HAMKA di Jakarta; dan ia dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 2011 (resmi mendapat gelar Mahaputera Utama sebelumnya) .

Buya Hamka wafat pada 24 Juli 1981 di Jakarta, dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, dengan Presiden Soeharto dan tokoh negara hadir dalam pemakamannya; hingga kini warisan pemikirannya tetap hidup di tengah masyarakat Indonesia .

—

Buya Hamka adalah sosok integratif: ia menyatukan ulama, penulis, dan politisi dalam satu pribadi. Perjuangannya terhadap penjajahan tak hanya lewat revolusi fisik, tetapi juga lewat tulisan yang menjelaskan kebebasan, nilai moral, dan keadilan sosial. Ia menghadirkan Islam progresif yang memadukan tawadhu, cinta tanah air, serta kritik terhadap sistem yang menindas. Pemikirannya menjadi tonggak penting dalam sejarah modern Indonesia—sebahkan setelah melewati era politik yang penuh tekanan, ia tetap mempertahankan ideal selalu berpihak pada rakyat dan agama.

—

Pendapat Pribadi

Menurut saya, Buya Hamka mengajarkan bahwa kemerdekaan nilai lahir dari kesetiaan terhadap moral, pengetahuan, dan kebenaran—bukan sekadar darah atau kekuasaan. Ia menunjukkan bahwa penulisan, dakwah, dan pendidikan adalah medan perang tersendiri yang bisa mengubah orientasi masyarakat. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah: jatuhkan satu kata benar lebih tajam daripada peluru, dan bangun generasi sadar dengan pendidikan serta nilai, bukan hanya kekuasaan.

—

Daftar Sumber Referensi

1. Wikipedia Indonesia – Hamka (Buya Hamka biografi, karier politik, MUI) .

2. Wikipedia Inggris – Hamka (karier sastrawan, politikus, gelar pahlawan nasional) .

3. Hidayatullah.com – Mengungkap Sisi Politik Buya HAMKA (peran di MUI, perlawanan terhadap komunisme) .

4. Kompas.com – Peran dan Kiprahnya Buya Hamka (wartawan, sastrawan, MUI, politik Masyumi) .

5. Tirto.id – Biografi Singkat Buya Hamka (pendidikan, mobilisasi dakwah dan politik) .

6. Intisari.grid.id – Kiprah Buya Hamka dalam Perjuangan Kemerdekaan (revolusi fisik Sumbar) .

Aditya Baso

Great 👍