AKTAMEDIA.COM, Pekanbaru – 6 Juli 2025 — Dalam sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme, nama Tuanku Imam Bonjol terpatri sebagai simbol perlawanan dari Sumatera Barat. Ia bukan hanya pemimpin spiritual dan ulama besar, tapi juga panglima perang yang tak gentar menghadapi dominasi militer Belanda. Perjuangannya melalui Perang Padri (1803–1837) menjadi babak penting dalam kesadaran nasional Indonesia di abad ke-19, jauh sebelum lahirnya organisasi pergerakan modern seperti Budi Utomo atau Sarekat Islam.

Sebagai ulama kharismatik dari Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Imam Bonjol tidak hanya memimpin perlawanan fisik, tetapi juga membawa semangat pembaruan Islam dan penolakan terhadap budaya feodal yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai syariah. Ia menjadi tokoh persatuan rakyat dalam menghadapi kolonialisme, sekaligus contoh kompleksnya dinamika antara agama, adat, dan kekuasaan dalam sejarah Indonesia.

Awal Kehidupan dan Latar Belakang

Tuanku Imam Bonjol lahir dengan nama asli Muhammad Shahab sekitar tahun 1772 di Bonjol, sebuah nagari kecil di Luhak Agam, Minangkabau (kini termasuk wilayah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat). Ia berasal dari keluarga ulama yang kuat dalam tradisi Islam. Sejak muda, Muhammad Shahab dikenal sebagai santri yang cerdas dan kemudian menuntut ilmu agama di berbagai tempat, termasuk di Aceh dan daerah lain di Sumatera Barat.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia mendapat gelar “Tuanku” yang disematkan kepada ulama berpengaruh, dan kemudian dikenal luas sebagai Tuanku Imam Bonjol. Ia tidak hanya menjadi pengajar agama, tetapi juga pemimpin moral dan sosial di wilayahnya. Bersama para ulama lainnya, Imam Bonjol membentuk gerakan reformasi Islam yang kelak dikenal sebagai Gerakan Padri.

Gerakan Padri dan Perang Saudara

Gerakan Padri bermula dari keinginan untuk memurnikan ajaran Islam di Minangkabau dari berbagai praktik adat yang dianggap bertentangan dengan syariah, seperti berjudi, mabuk, sabung ayam, dan lainnya. Inspirasi gerakan ini datang dari pengaruh Wahhabisme di Arab Saudi, yang mulai berkembang saat Imam Bonjol menimba ilmu di Mekkah.

Namun, semangat purifikasi Islam ini membawa benturan dengan kelompok adat (kaum adat) yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisi Minangkabau yang berbasis kepada pepatah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” tetapi dalam praktiknya sering berbeda penafsiran.

Konflik antara kaum Padri (ulama) dan kaum adat ini memicu perang saudara di Minangkabau pada awal abad ke-19. Pada awalnya, konflik ini bersifat internal – antara dua kekuatan sosial budaya – tanpa melibatkan Belanda secara langsung.

Masuknya Belanda dan Perang Skala Besar

Belanda melihat konflik ini sebagai peluang emas untuk melakukan intervensi politik dan memperkuat kekuasaan kolonial di Sumatera Barat. Pada tahun 1821, atas permintaan sebagian kaum adat yang terdesak, Belanda masuk ke wilayah Minangkabau dengan alasan ingin menengahi konflik.

Namun, kehadiran Belanda justru memperkeruh keadaan. Mereka memperluas pengaruhnya dan mulai mengendalikan wilayah-wilayah strategis di Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol dan gerakan Padri kemudian menyadari bahwa musuh bersama yang lebih besar adalah penjajah Belanda, bukan kaum adat.

Pada titik inilah terjadi rekonsiliasi antara kaum Padri dan kaum adat, dan bersama-sama mereka memerangi kolonialisme. Inilah momen penting yang menandai bahwa Perang Padri berubah dari perang saudara menjadi perang kemerdekaan melawan penjajahan asing.

Kepemimpinan Imam Bonjol dalam Perang Padri

Tuanku Imam Bonjol menjadi pemimpin tertinggi dalam perang yang berlangsung hampir 16 tahun melawan kekuatan militer Belanda. Ia memimpin perlawanan dari basis pertahanan utama di Benteng Bonjol, sebuah daerah berbukit yang sulit dijangkau.

Strategi Imam Bonjol tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tapi juga pendekatan diplomatik dan semangat jihad. Ia berhasil mengkoordinasikan laskar-laskar rakyat dari berbagai wilayah di Minangkabau, membentuk barisan perlawanan yang cukup solid meski persenjataan sangat terbatas.

Beberapa kali Belanda kewalahan menghadapi perlawanan Imam Bonjol. Bahkan, menurut catatan militer Hindia Belanda, lebih dari 5.000 pasukan kolonial gugur dalam pertempuran sepanjang Perang Padri (Poeze, 2008). Perlawanan ini membuat Bonjol menjadi simbol keteguhan rakyat Nusantara melawan kolonialisme.

Akhir Perjuangan dan Penipuan Diplomatik

Setelah bertahun-tahun melakukan perlawanan, pasukan Imam Bonjol mulai terdesak. Belanda yang mendapat bantuan logistik dan pasukan tambahan, mulai memperkuat serangan terhadap basis-basis perlawanan. Pada 1837, Benteng Bonjol berhasil dikepung dan jatuh ke tangan Belanda.

Dalam sebuah upaya diplomatik yang dianggap penuh tipu daya, Belanda mengundang Imam Bonjol untuk melakukan perundingan damai. Namun ketika beliau datang, ia justru ditangkap secara licik dan diasingkan ke Cianjur, kemudian Ambon, dan akhirnya dibuang ke Lotak, Minahasa (Sulawesi Utara).

Di pengasingan itulah, Tuanku Imam Bonjol wafat pada 6 November 1864, dalam usia sekitar 92 tahun. Ia meninggal jauh dari kampung halamannya, terpisah dari keluarga dan para pengikutnya. Namun semangat perjuangannya tetap hidup di hati rakyat Sumatera Barat dan bangsa Indonesia.

Warisan dan Pengakuan Negara

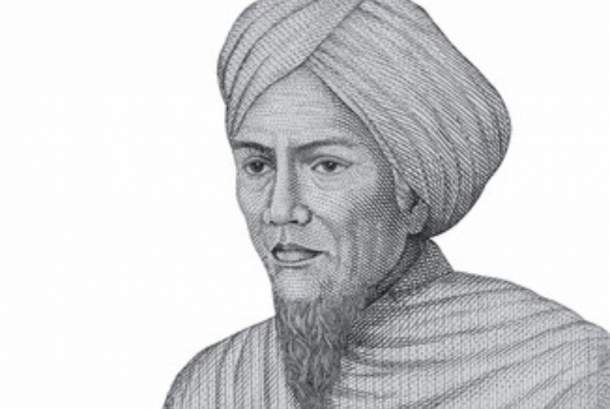

Tuanku Imam Bonjol ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia melalui Keputusan Presiden RI No. 087/TK/1973. Namanya diabadikan menjadi nama jalan, stadion, hingga perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, wajahnya sempat muncul pada uang kertas rupiah (Rp5.000 edisi 2001–2016).

Lebih dari itu, Imam Bonjol dianggap sebagai tokoh persatuan umat Islam dan adat di Minangkabau. Ia berhasil menyatukan dua kutub sosial yang bertentangan untuk melawan musuh bersama, yakni kolonialisme. Sikapnya yang tegas, berani, dan religius menjadikannya teladan bagi perjuangan moral bangsa Indonesia.

Tuanku Imam Bonjol adalah bukti bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dimulai pada abad ke-20, melainkan sudah menyala sejak abad ke-19, bahkan sebelumnya. Ia menjadi representasi dari perlawanan lokal yang bertransformasi menjadi perjuangan nasional, karena kesadarannya bahwa penjajahan adalah musuh bersama seluruh anak bangsa.

Dalam sejarah modern, sosok seperti Imam Bonjol mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya hasil diplomasi atau perjanjian politik, tetapi juga darah dan air mata yang tumpah di medan perang. Ia adalah ulama yang memimpin rakyat, bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan teladan dan keberanian.

Warisan Imam Bonjol adalah semangat perjuangan yang tidak pernah menyerah, bahkan ketika harus diasingkan jauh dari tanah kelahiran. Ia tetap menjadi simbol perlawanan, keteguhan, dan persatuan. Dan hari ini, lebih dari 160 tahun setelah wafatnya, namanya tetap menjadi inspirasi abadi bagi generasi muda Indonesia.

📚 Sumber Referensi:

- Poeze, Harry A. (2008). Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Belanda 1600–1950. KITLV Press.

- Kartodirdjo, Sartono (1992). Pemberontakan Petani Banten 1888. Gramedia.

- Taufik Abdullah (1971). Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927–1933). Cornell University.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI – Profil Pahlawan Nasional Tuanku Imam Bonjol.

- Ensiklopedi Tokoh Indonesia, Pusat Data dan Analisa Tempo.

- Depdikbud RI (1975). Tuanku Imam Bonjol: Seri Pahlawan Bangsa.

- Arsip Digital Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

- Keppres RI No. 087/TK/1973 tentang Penetapan Gelar Pahlawan Nasional.

Aditya Baso

Great 👍