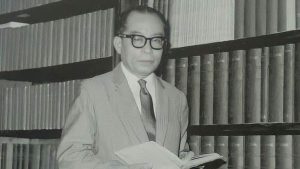

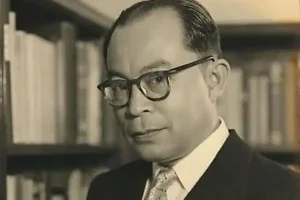

AKTAMEDIA.COM, Pekanbaru – 4 Juli 2025, Ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, dua nama tertulis dalam sejarah: Soekarno dan Mohammad Hatta. Jika Soekarno dikenal sebagai orator ulung dan pemimpin massa, maka Hatta adalah pemikir yang tenang, rasional, dan sistematis. Ia dikenal sebagai “Bapak Koperasi Indonesia”, namun jauh lebih dari itu: ia adalah arsitek konstitusi, negarawan sejati, dan salah satu intelektual paling berpengaruh di masa pergerakan nasional.

Siapa sebenarnya Mohammad Hatta? Dan bagaimana sepak terjangnya dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari cengkeraman kolonialisme Belanda?

Awal Kehidupan dan Pendidikan

Mohammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukittinggi, Sumatera Barat, dari keluarga Minangkabau yang religius dan berpikiran maju. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang tekun dan haus ilmu. Setelah menamatkan pendidikan dasar, Hatta dikirim ke Batavia untuk melanjutkan sekolah di Prins Hendrik School.

Pada 1921, Hatta melanjutkan studi ekonomi di Handels Hoge School (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, Belanda. Di sanalah benih-benih nasionalisme modern tumbuh. Hatta tidak hanya aktif belajar, tetapi juga aktif dalam Indische Vereeniging, organisasi pelajar Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia.

Sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia sejak 1926, Hatta mengubah arah perjuangan organisasi ini dari bersifat kultural menjadi organisasi politik yang menyuarakan kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Ia memimpin redaksi majalah Indonesia Merdeka, dan menyebarkan gagasan nasionalisme modern yang berbasis pada kemerdekaan, kedaulatan rakyat, dan persatuan bangsa.

Pengasingan dan Tekanan Kolonial

Karena aktivitas politiknya, Hatta ditangkap oleh pemerintah Belanda pada 1927 bersama beberapa rekannya, termasuk Ali Sastroamidjojo dan Abdulmadjid Djojoadhiningrat. Ia ditahan di Den Haag, namun dibebaskan setelah membela diri dalam persidangan dengan pidato monumental berjudul “Indonesia Vrij” (Indonesia Merdeka) yang menyuarakan hak bangsa Indonesia untuk merdeka.

Setelah kembali ke tanah air, Hatta bergabung dengan Partai Pendidikan Nasional Indonesia (PPNI) bersama Sutan Sjahrir. Namun karena pandangan politiknya yang dianggap membahayakan kolonialisme, Hatta kembali ditangkap dan diasingkan ke Boven Digoel (Papua), dan kemudian ke Banda Neira bersama Sutan Sjahrir selama lebih dari 10 tahun (1934–1942).

Di masa pengasingan inilah Hatta terus menulis dan mengembangkan pemikirannya tentang ekonomi kerakyatan, koperasi, demokrasi, dan sistem kenegaraan yang ideal. Ia menolak otoritarianisme, baik dari fasisme maupun komunisme, dan memperjuangkan nasionalisme berbasis nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.

Peran Kunci Menjelang dan Setelah Kemerdekaan

Setelah Jepang menduduki Indonesia pada 1942, Hatta dibebaskan dari pengasingan dan diberi jabatan penting oleh Jepang, termasuk sebagai anggota BPUPKI dan PPKI, dua lembaga penting yang membahas dasar negara dan kemerdekaan Indonesia. Di sinilah Hatta memainkan peran sentral dalam merumuskan konstitusi dan struktur pemerintahan RI.

Hatta menjadi orang yang memodifikasi Piagam Jakarta agar lebih inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia juga merancang bentuk pemerintahan republik, struktur kabinet, dan sistem presidensial untuk negara yang baru merdeka.

Puncaknya terjadi pada 17 Agustus 1945, ketika Hatta bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ia kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden pertama Republik Indonesia.

Masa Revolusi dan Perpecahan Pandangan

Setelah kemerdekaan, Hatta memegang peran penting dalam diplomasi dengan Belanda. Ia adalah tokoh utama dalam perundingan Linggarjati dan Renville. Walau banyak dikritik karena dianggap kompromistis, Hatta memandang diplomasi sebagai jalan terbaik untuk menyelamatkan republik yang baru lahir dari agresi militer Belanda.

Pada 1949, Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta, dan menjadi penentu dalam pengakuan kedaulatan Indonesia secara internasional.

Namun, ketegangan antara Soekarno dan Hatta terus membesar. Hatta yang menjunjung tinggi demokrasi konstitusional tidak sepaham dengan arah politik Soekarno yang semakin ke arah otoriterisme dan Demokrasi Terpimpin. Pada 1 Desember 1956, Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Keputusan ini dikenal sebagai “Surat Pengunduran Diri” yang bersejarah, sebagai bentuk protes terhadap menyimpangnya arah pemerintahan.

Warisan Pemikiran dan Pengaruh di Masa Kini

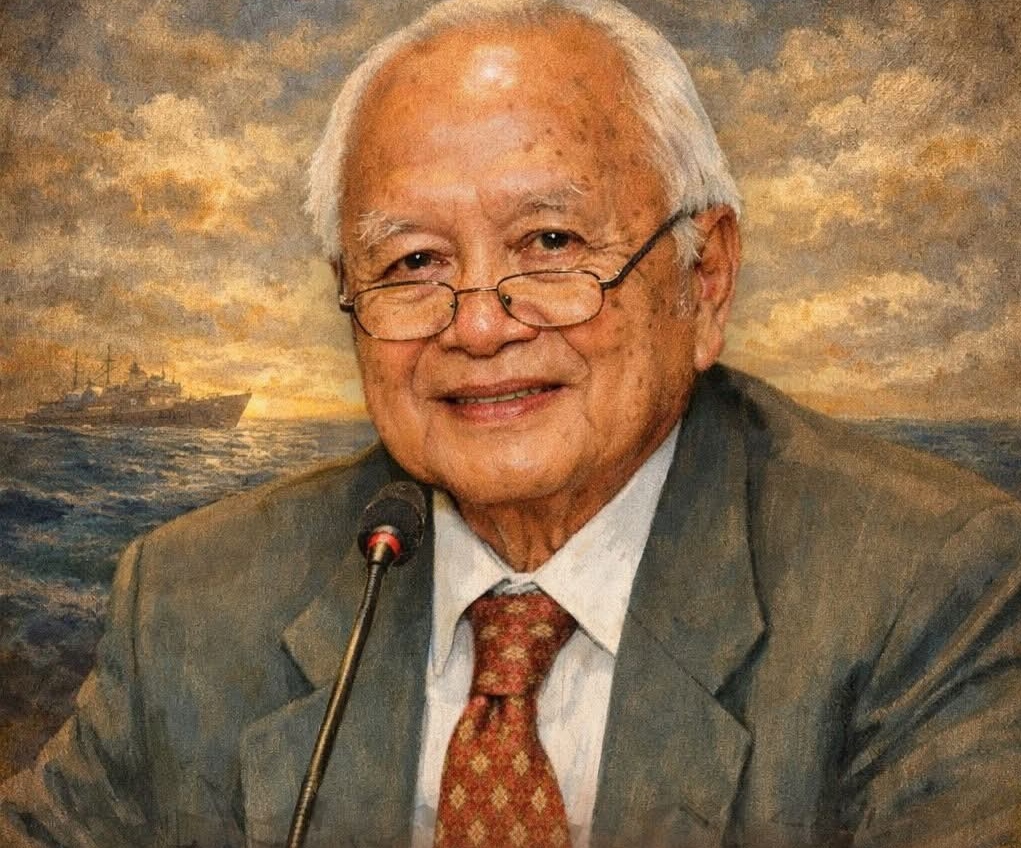

Setelah tidak lagi menjabat, Hatta tetap aktif menulis dan memberikan pemikiran-pemikiran penting bagi generasi muda. Ia menulis tentang koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat, pentingnya demokrasi dalam negara berkembang, serta etika pejabat publik.

Buku-bukunya seperti “Demokrasi Kita”, “Menuju Indonesia Merdeka”, dan “Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan” menjadi bacaan wajib para mahasiswa dan aktivis pergerakan.

Hatta wafat pada 14 Maret 1980 di Jakarta. Ia dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dan diangkat sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Nama beliau kini diabadikan dalam berbagai institusi seperti Universitas Bung Hatta di Padang, dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang.

Mohammad Hatta bukan hanya pendamping Soekarno dalam teks Proklamasi, tapi ia adalah arsitek intelektual dan moral kemerdekaan Indonesia. Ia memperjuangkan Indonesia bukan sebagai negara otoriter atau oligarki, tetapi sebagai negara demokratis yang menghargai hukum, etika, dan kemandirian ekonomi rakyat.

Hatta adalah simbol dari integritas, kesederhanaan, dan komitmen terhadap rakyat. Di saat banyak pemimpin politik saat ini sibuk memperkaya diri dan mempertahankan kekuasaan, warisan Hatta menjadi pengingat penting bahwa pemimpin sejati adalah pelayan rakyat, bukan penguasa mereka.

Sebagaimana ditulisnya dalam salah satu suratnya: “Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas.” Kalimat ini bukan sekadar kutipan, melainkan cermin dari dedikasi Bung Hatta dalam mengabdi pada bangsa, lewat pikiran, tulisan, dan pengorbanan.

📚 Sumber Referensi:

- Poeze, Harry A. (2008). Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600–1950. KITLV Press.

- Hatta, Mohammad (1970). Menuju Indonesia Merdeka. Tintamas.

- Hatta, Mohammad (1976). Demokrasi Kita. Pustaka Rakyat.

- Deliar Noer (1980). Mohammad Hatta: Biografi Politik. LP3ES.

- Ricklefs, M.C. (2001). A History of Modern Indonesia Since c.1200. Stanford University Press.

- Rosihan Anwar (2002). Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia. Kompas.

- Ensiklopedi Tokoh Indonesia. Pusat Data dan Analisa Tempo.

Aditya Baso

Great 👍